長きにわたりフランス語・フランス文学・フランス文化に親しむ多くの方に愛されてきた白水社の雑誌『ふらんす』が今年で創刊100周年を迎えられました。

そこで、今回は雑誌『ふらんす』の編集長・鈴木美登里さん(以下:鈴木さん)にガクコエ!編集長の織田とBASメンバーの大嶋が取材に行ってきました!『ふらんす』の制作に関するお話や思いを伺いました。

―――雑誌『ふらんす』の編集に携わっている現在、どのような思いを持って編集されていますか?

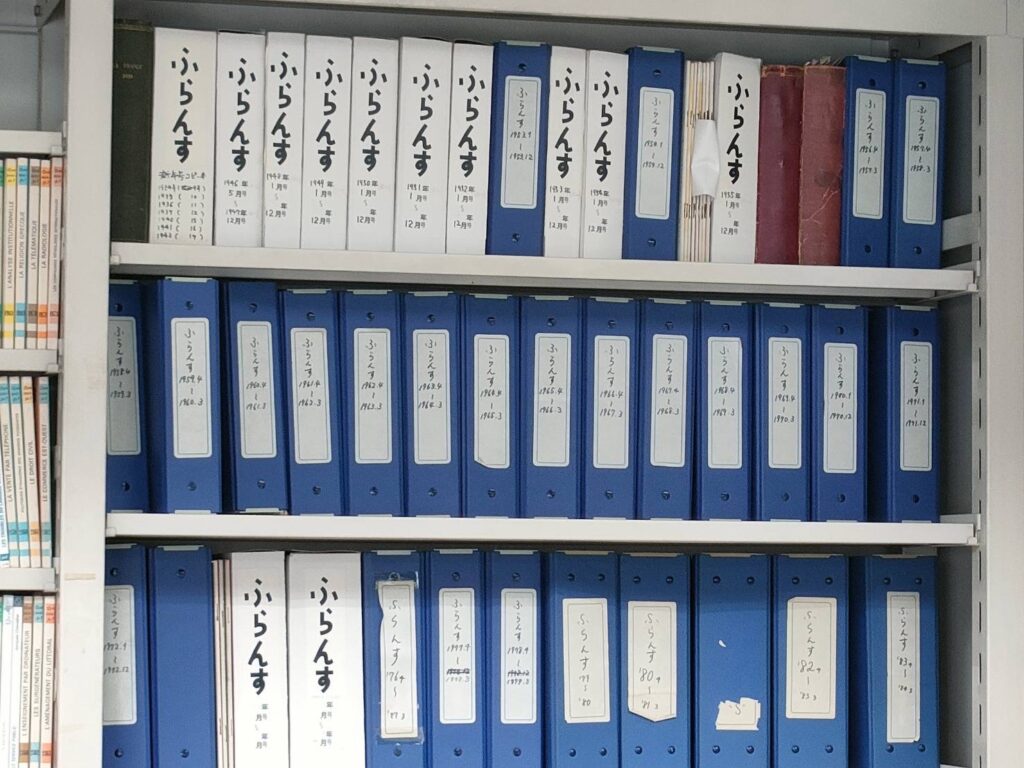

鈴木さん:私はリレーの走者の一人だと思っています。何番目の走者かは分かりませんが、先輩たちから受け取ったバトンを次につなぐことが使命です。千号を超える歴史を絶やさず、多くの読者や執筆者の方々の思いも背に走り続けています。雑誌づくりには、原稿を書いてくださる方、デザイン、誌面のレイアウト、イラストを担当してくださる方、また宣伝・営業など、毎号およそ50人ほどが関わります。みんなで一斉に走るリレーのようでもあって、誰一人欠けても雑誌は成立しません。

―――連載や特集などの内容はどのように決められていますか?

鈴木さん:基本的には「一人編集部」のような形で雑誌づくりをしています。

連載については、1回目を迎える新しいものもあれば、200回を超える長寿連載もあります。毎年新しい連載が始まることもあれば、半年ごとに新連載が加わることもあります。

また、特集ページについても力を入れています。以前は特集自体がほとんどありませんでしたが、年々増えてきました。以前は単発の記事が多かったのですが、徐々にテーマを決めた特集が増え、ページ数も5ページ、10ページと拡大し、昨年は16ページ、100周年の今年は20ページにまで増えています。今後も特集をさらに充実させていきたいと考えています。

雑誌の内容については、「学生には難しいかもしれない」と言われることもあります。もともと文芸誌や同人誌のような雰囲気で始まった経緯もあり、読者にはフランス語やフランス文化に長く関わっている方もいれば、最近興味を持ち始めた方もいて、知識やレベルはさまざまです。基本的には内容が少し難しめなので、大学3、4年生や大学院生くらいの方が対象になることもあります。それでも、できるだけバラエティ豊かな内容を心がけています。雑誌全体を「面白い」と思ってもらうのは難しいかもしれませんが、ひとつでも好きな連載があれば定期購読していただけるのではないかと考え、幅広いテーマの記事を掲載するようにしています。

―――いろいろな原稿や企画の提案が届く中で、どのようなに掲載内容をまとめているのか教えていただけますか?

鈴木さん:まずはその年度や毎号のテーマを決めて、そのテーマに合った方に執筆をお願いします。逆に、「この方にぜひ書いてもらいたい」と思う場合はその方に合わせてテーマを設定することもあります。例えば、4月号は語学学習を始める人向けの特集を組むことが多いので、語学書の著者や辞書の編纂者、人気の語学書を書かれている方などにお願いしています。今回で言えば、清岡智比古先生のように、シリーズで多くのヒット作を出している方にご執筆いただきました。その方の本の内容を一部ご紹介したり、NHKのラジオやテレビでの活動も取り上げたりしています。

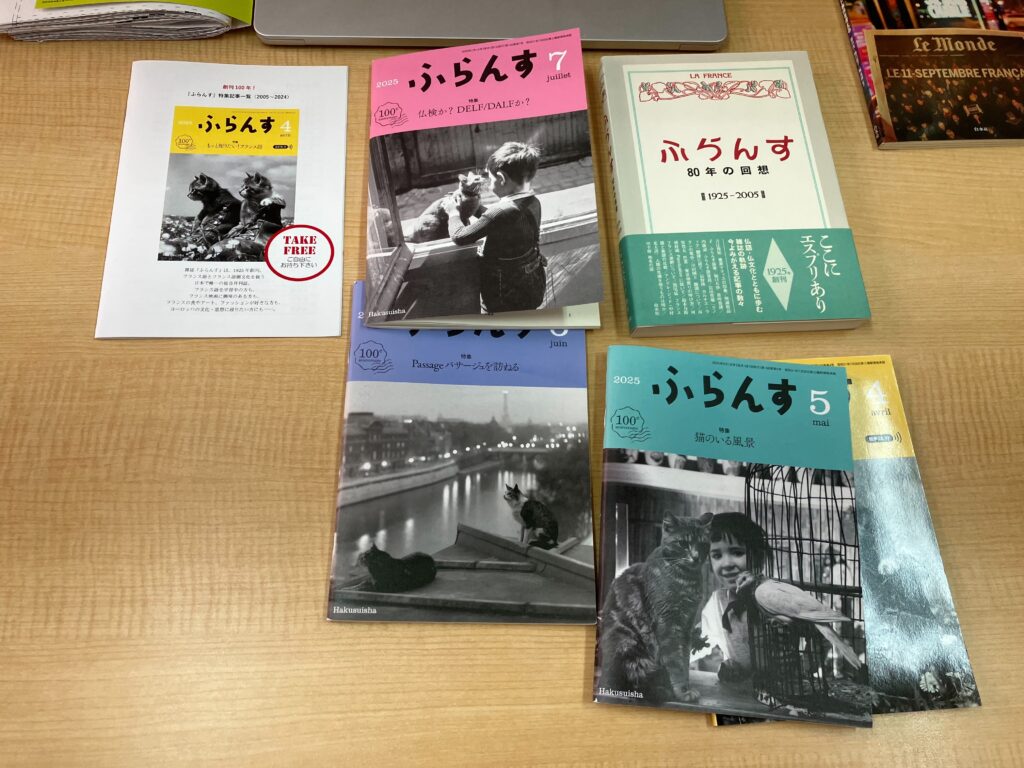

今年の『ふらんす』は一貫して表紙にフランスの写真家による猫の写真を使っているのですが、猫にちなんだ特集も考えました。例えば、フランスと猫という切り口で、かつて忌み嫌われていた猫がどのように人々に愛され、詩や音楽、哲学などさまざまなジャンルで、どんな存在になってきたかを扱いました。猫の文化史については『猫を愛でる近代』の著者貝原伴寛先生にお願いし、猫をテーマにした詩や音楽、哲学などについても、それぞれ詳しい方に執筆を依頼しています。

また、鹿島茂先生のように、長年多くの記事を書いてくださっている方の場合は、その方の40年にわたるお仕事の歩みが伝わるようなテーマを考えます。例えば、フランスのアーケード「パサージュ」についてずっと書かれているので、実際に「PASSAGEパサージュ」という名前のシェア書店が神保町で展開されていることとも繋がるといいかなぁと思ったりしています。このように、テーマを定めることもありますし、具体的に「この人にこんなことを書いてもらいたい」と思う執筆者の方に書いていただたり、 時には「どんな記事を書きたいですか?」と執筆者の方に直接お聞きしたりすることもあります。また、全く予想していなかったアイディアをいただくこともあり、そうしたものも積極的に取り入れています。ただ、自分一人で編集しているため、どうしても視野が狭くなりがちです。社会科学や理系分野については自分の知識や人脈が限られているので、執筆者の方に相談したり、紹介していただいたりしながら内容を充実させるようにしています。

―――大学の講義で扱うような内容も掲載されていることがありますが、編集の際に大学生や専門的にフランス語を学んでいる読者を意識して記事を選んだり、内容を決めたりしているのでしょうか?

鈴木さん:フランス語が前提となっている雑誌なので、一部の中学校や高校でフランス語を学び始めている場合を除けば、どうしても読者層の基準は大学生以上になってしまいます。少し不思議な雑誌ですよね。フランスやフランス語圏の文化、歴史、社会といった幅広いテーマを扱いながらも、語学雑誌としての側面も持っています。

読者の中には語学記事を全て読み飛ばしている方もいれば、語学記事だけを楽しみにしている方もいらっしゃるかもしれません。例えば、7月号はフランス語検定やDELF・DALFといった検定試験を特集しているので、全く興味のない読者もいるでしょうし、逆に文化に関する記事が多すぎると感じる方もいると思います。ページやその月に取り上げる内容によって当たり外れがあるかもしれませんが、それも雑誌の特徴だと思っています。できるだけさまざまな内容を盛り込むように工夫していますが、やはり「フランス」に特化している時点で、かなり個性的で偏った雑誌だとも感じています。

―――フランス縛りではありますが、中にはアフリカン文学の特集もあります。取り上げる内容を幅広くすることを意識されて制作されているのでしょうか?

鈴木さん:できるだけ扱う範囲を広げるようにしています。というのも、今フランス自体の存在感が以前より相対的に小さくなってきていると感じるからです。白水社としても現在は60以上の言語を扱っていて、多言語化が進む中、これまで「メジャー言語」とされてきたフランス語やドイツ語などの比重がどんどん小さくなっています。それでも「フランスに関心を持つ人はどんな人だろう」と考えたとき、フランス語圏全体に目を向ければ、世界規模の話題につながります。今の時代、経済や将来性を考えると、フランス本国よりもアフリカに注目する人も多いでしょうし、カナダやニューカレドニアもあります。また、旧植民地だったインドシナ地域ともフランス語を通じて深い関係があります。

フランス語やフランスという国を通して、普段とは違う視点で世界を見る「新しい窓」を開くことができればと考えています。本当は、ウクライナやイラン、パレスチナなど、今まさに世界で起きている複雑で重要なテーマも取り上げていくべきだと思っています。なぜなら、フランスやフランス語を学ぶことで、日本の報道とは異なる情報や視点を得ることができるからです。

実際、10年ほど前に「シャルリー・エブド事件」が起きた際には、特別号としてムックを作り、普段の雑誌とは違う形で背景や歴史、文化、政治、宗教などを深く掘り下げた特集を組みました。こうした取り組みは編集部の数名で協力して行いましたが、またいつかこういう企画ができたらと考えています。もちろん、これはフランスで起きた事件だったので特に意味がありましたが、ヨーロッパ全体とも深く関わるテーマです。雑誌を通して、ひとつの出来事を多角的に考えられる視点を自分自身にも、そして読者の皆さんにも持ってもらえたらという思いで編集を続けています。

―――コルシカ語のような、いわゆるマイナー言語も白水社さん全体で幅広く取り扱っていらっしゃいますが、そうしたマイナー言語を日本で広めたいという思いがあるのでしょうか?

鈴木さん:「広めたい」というよりも、やはり単純に「面白い」という気持ちが大きいでしょうね。日本語だけでも十分に複雑で奥深いのに、他の言語に触れることで、全く違う考え方や生き方を発見し、当たり前だと思っていたルールや秩序がまるで違って見えてくる。そのことに不安を感じる人もいれば、逆に面白いと感じる人もいると思います。私たちは、そうした“面白い”と感じてくれる人が少しでも増えれば、きっと社会ももっと生きやすくなるんじゃないか、そんな思いで本を作っています。

私はどうしてもフランス語に偏りがちですが、他の同僚たちは本当にさまざまな言語に興味を持っていて、レベルもさまざまですが、多様な本を作っています。大きな言語だけに注目するのではなく、小さな言語にも光を当てたいという思いもあると思います。 フランス語を学ぶ人の中にも、中央集権的なフランスが好きな人もいれば、地方のフランスやコルシカ、バスク地方などに関心を持つ人もいます。「フランス」とひとことで言っても、パリと地方では全く違いますし、フランス本国とフランス語圏でも大きく異なります。そうした多様さや雑多な雰囲気を、雑誌や書籍の中にできるだけ詰め込みたいと思っています。

次回は鈴木さんが編集者になったきっかけやお仕事についてのお話です。出版社や編集という仕事に興味のある方はぜひそちらもお読みください!

BASで皆さんも学生を超えた経験をしてみませんか!?

▽▼BAS新規登録ページ▼▽

https://www.ba-s.jp/register

・ BAS (Brand Ambassador Student)

【Instagram】@bas_exa

【公式HP】https://www.ba-s.jp/

・webメディア 『ガクコエ!』

【公式HP】https://www.gakukoe.ba-s.jp/

【公式 X】@BAS_gakukoe

【公式 Instagram】@bas_gakukoe

▼過去の注目記事