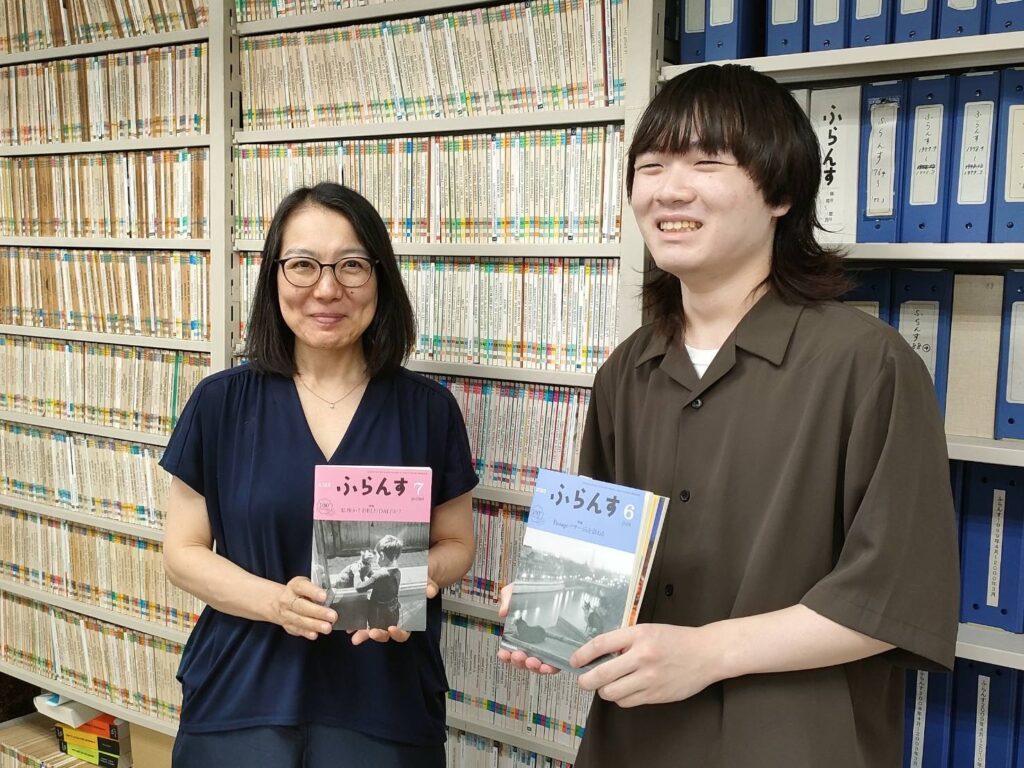

前回、雑誌『ふらんす』についてお話を伺った白水社の鈴木美登里さん(以下:鈴木さん)に、出版社に就職した経緯や編集の仕事などについてインタビューしました! 出版社の変革や出版と生成AIについてなど、色々なお話を聞くことができました。

ー出版社や、編集の仕事をしようと思ったきっかけには何かありましたか?

鈴木さん:実は最初から強く「この仕事がしたい」と考えていたわけではありませんでした。大学院に長く在籍していて、留学も経験したのですが、そろそろ一度は社会に出て働かないといけないなとぼんやり考えたときに、自分がちゃんと勉強したと言えるのはフランス語くらいしかなかったんです。ちょうどそのころ、今の会社で語学書編集部と一般書編集部での公募がありました。語学書も一般書籍も両方作っている出版社は珍しいですよね。辞書や教科書、参考書でずっとお世話になっていた出版社だったので、フランス語が活かせるかもしれないと思いましたし、文学部にいたので翻訳書などにも興味がありました。それで応募することにしたんです。しっかりしたビジョンがあったわけでもなく、流れで受けてしまったような感じでした(笑)。

ー実際に就職してみて、 最初大変だと感じたことなどはありましたか?

鈴木さん:たくさんあります。いまは語学書編集部で、この雑誌やフランス語の教科書、『星の王子さま』の語学参考書などいわゆる「横書き」の本を作っていますが、最初の10年間は一般書編集部に所属し、翻訳書や日本の作家さんの本など、「縦書き」の本を手がけていました。

学生時代、研究室では「原典にあたってフランス語を身につけるように」「翻訳書に頼らないように」といった暗黙のプレッシャーがあって、日本語の本を読むことが表向きにはあまり推奨されていませんでした。そのため、社会に出たときには、日本でいまどんな本が読まれているのか、どんな新しい書き手がいるのか、まったく分からない、浦島太郎のような状態でした。当時の部長にはよく叱られましたし、入社当時は学生時代以上に勉強したかもしれません。本当に必死でした。でも知らないことや知らない人ばかりの毎日は刺激的でもあり、楽しくもありました。

そういう意味で、「知ること」が好きな人にとって出版社は本当に面白い場所だと思います。逆にそれが苦痛な人には大変かもしれません。語学も同じで、仕事を通して外国語学習ができるのを幸せだと感じている人もいますが、好きじゃなければただの苦行ですよね(笑)。

ー編集の技術的な面やスキルに関して大変だったことってあったりしますか?

鈴木さん:とにかく「読むこと」が仕事なので、本が好きでないと続かないと思います。何百ページもの原稿を、決められた期限までに読んで校正しなければならないことは、正直つらいと感じるときもあります。新人時代は自分の企画ではないものを担当することも多いので、理解が追いつかないし、なかなか興味が持てないこともあります。担当しているからといって、内容を完璧に理解しているわけではないので、しがみつくような気持ちで必死で取り組むことも多々ありました。翻訳の場合、わからなさはなおさらです。原著者の書いていることがわからないのか、訳者の方の書いていることがわからないのか、何がわからないのかもわからない、ということもあります。また面白すぎてつい没入してしまい、冷静に文字や表現を追えず、校正にならずに苦労することもあります。

いずれにせよ、一般書であれ、語学書であれ、「人に教えたい、伝えたい」と思うようなことをたくさん持っていて、それを伝える術のある方々に、仕事を通してお会いできるのは本当にありがたいことです。ふだんの生活ではなかなか出会えないような研究者や作家の人たち、また素晴らしい絵や写真、デザインを生み出す人たち、そういう表現者の方に出会えて、彼らの仕事に触れることができるのは、この仕事の一番面白くて恵まれたところだと思います。

編集の仕事とは何かって言われたら、結局、裏方なので、コーディネートとかオーガナイズとか、あとは演出みたいな感じかなと思います。また、たとえるならスタイリストのように、その人に似合う洋服を探して組み合わせを考えたりっていうのとも近いのかも。自分では何も作り出してはいないけれど、目の前にあるものを、一番素敵な状態になるように、別の何かを持ってきたり組み合わせてみたり、小さなことをいっぱい積み重ねるような仕事かなと思います。

ー出版業界で紙からデジタルへの移行が進みつつあると聞くことが増えてきましたが、実際に現場でもそのような変化を感じることはありますか?

鈴木さん:最近では手書きで原稿をいただくことはほとんどなくなりましたが、かつてはいただいた原稿の文字を読んで(ときに「解読」して)、文字起こしをすることもありました。現在ではたいていの場合、原稿をWordなどのデータでいただいて、それをコンピュータ上で整理して、InDesignなどの組版ソフトで組んでもらってゲラ(校正刷)にする、そこではじめて紙に直接手を入れます。次に、書き込みをしたゲラをスキャンして画像ファイルを著者にメール添付して、またそれを戻していただいて……といった作業を何度か繰り返して仕上げます。書籍の場合は分量もあるので、ゲラを紙の束のまま著者に郵送します。そうやって校正作業が済んだら、最後は印刷所にデータで入稿です。出来上がった記事の内容をwebに上げたり、電子書籍にすることもできます。

『ふらんす』は80ページの薄い冊子ですが、その状態に辿り着くまでに、山のようなファイルや紙が生じます。この薄さのなかにどれほどの内容や情報があるかと考えると気が遠くなるほどです。さらに、私のところに原稿が届くまえにも、数ページを書くために執筆者の方が読んだり、調べたり、考えたり、書いたりしたことは本当に膨大です。ネットの中の情報というのは、どんどん広がっていくというか、知識が拡散していく感じですが、編集作業は、決められた分量の中で内容や構成を考え、凝縮して、内容を精査していくという、情報の拡散とは逆の「選択、整理、収斂」の作業です。

今後ますますネット社会になっていくと、個々人の編集能力がさらに問われるのではないかと思います。一見みな等価のように並んでいる雑多な情報の中から、必要なものだけを選ぶというのは、実はすごく難しい作業です。本や雑誌、新聞など編集が入っているものは、まずすでに書き手が厳選されている。書き手が書くものも厳選されていて、さらにその内容も精査されている。いろんな人の手を通して、信頼できるものになっています。

例えば『ふらんす』の巻末の新刊情報は、同僚が毎月まとめてくれているのですが、この新刊情報を作るのも、すごく手間がかかるんです。この雑誌の読者が関心を持つだろうと思われる本を、ものすごい量のデータの中からキーワードだったり出版社だったり著者名などからピックアップしていくのですが、ある程度、選りすぐるのは機械などでもできるかもしれませんが、その後、一冊ずつどういう本なのかを確認していくのは人なんですよね。出版社のホームページや、実際の書店の店頭で一つずつチェックしてジャンル分けしたり、これは古い本の再版だからいらないかな、と判断したり、そういう取捨選択にはそれなりの知識や経験が求められます。

ー『ふらんす』では生成AIに関する記事がありましたが、生成AIについてはどのようにお考えでしょうか?

鈴木さん:「お手伝いできることはありますか? 〜最強のAI活用術〜」という生成AIについての連載を書いてくださっている大木充先生は、私が大学生のときにフランス語を教えてくださった先生なんです。先生は今年喜寿で、名誉教授でいらっしゃるんですが、いまもAI学習を導入したフランス語の教科書を作っていらっしゃったり、精力的に書籍を出版されたり、講演をされたり、まだまだ新しいことにチャレンジしているのが本当にすごいと思います。

その大木先生に刺激を受けて、私も2年前から、ChatGPTを使っています。自分の作業を短縮することはできても、自分がやれること以上のことはやっぱりできないですね。とても優秀なアシスタントなんですが、アシスタントを活かせるかどうかは結局自分次第ですし、効率化はできても必ずしもクオリティは上がらない。またAI翻訳について言えば、たとえば新聞記事など、ある程度客観的に書かれたものの翻訳はすごく精度があがっています。ただ、文学作品や個人的な手紙とか、意味を伝えるだけじゃないもの、文脈があるもの、文体やニュアンスが問われるものは、やはりまだまだだと感じます。まあ、いつかはできるようになるのかもしれないですが、そんなにすぐではないでしょうね。

結局のところ、生成AIによる文章の内容が正しいか正しくないかを判断するのもわれわれ人間です。生成AIを使いこなせる人は強いと思いますが、じゃあどういう人が使いこなせるのかと言ったら、的確なプロンプト(指示や質問の文章)が作成できるとか、見極める力があるとか、本物を知っているとか、自分で編集ができる人だと思います。生成AIにはこれが「できる/できない/イマイチ」という判断はけっして簡単ではありません。機械に使われないよう、さらなる知識と技術が必要ですよね。

ー生成AIは発展してきているけれど、まだまだ人間がやらなければならないことが結構あるんですね。

鈴木さん:時々、雑誌の特集や連載の企画をChatGPTに尋ねてみたりすることがあります。でも、すごく凡庸な答えしか返ってこない。それでがっかりする一方、まだやれることがあるぞとホッとしたりもします。たまにヒントがもらえることはありますが、今のところさほど助けにはなっていません。困ったときは、やはり何と言っても適任者に相談するのが一番です。

誰かがどこかで書いたものを適当に切り貼りして、それっぽいものが簡単にいくらでもできてしまう時代だからこそ、これまで以上にちゃんとしたものを作らないといけない、という緊張感はあります。これぐらいの記事だったら別に機械でちゃちゃって書けるんじゃない?と思われてしまうようなものは載せられません。たとえば学級新聞や趣味のフリーペーパーを作る場合にはAIも頼りになるかもしれませんが、やっぱり対価を払って納得してもらえるものを作ろうとすると、ぐっとハードルが上がりますね。生成AIは事務処理能力ではとても優秀ですが、「発想」という面ではまだまだなのかな、と。でも時間の問題かもしれません。

もちろん、フリーペーパーといっても、『OVNI』(毎月1回パリで発行されている日本語情報誌。フリーペーパー)のように本当に素晴らしいもの、売り物よりも素晴らしいと思うようなものもいっぱいあるし、逆に書店に置いてあるからといってちゃんとしたものとは限らないのかもしれない。ほんとうに、見極めの難しい時代です。もはや、編集のノウハウのようなものは、必ずしも本や雑誌作りだけに必要なものではなく、どんな分野でも、日常生活においてでも、一層求められるもののように感じます。日々生活する上で、生き抜く上で、「編集」はとても大切なもの、そう思います。

白水社の『ふらんす』編集長の鈴木美登さんにお話を伺い、雑誌づくりの舞台裏や、ご自身の思いをじっくりとお聞きすることができました。取材を通じて特に印象的だったのは、「リレーの走者」のように、これまで受け継がれてきた雑誌のバトンを、次の世代へとつなげていくという鈴木さんの姿勢です。「雑誌づくりは一人で進めているようでいて、実際には多くの方々とバトンを渡し合いながら、時には一斉に走るようなチームワークで成り立っている」その言葉がとても心に残りました。

また、毎号のテーマ設定や執筆者選びに込められた工夫、そして「フランス」という枠にとどまらず、アフリカやコルシカなどフランス語圏全体の多様な言語や文化にも目を向けている姿勢には、強い探究心と柔軟な発想を感じました。雑誌のページをめくるたびに、フランス語やフランス文化の奥深さだけでなく、「知らない世界を知る面白さ」を味わってほしいという願いが伝わってきました。

今回、取材を通して出版業界に勤めることになった経緯や出版業界における紙からデジタルへの移行の話、生成AIに関する話など貴重なお話をたくさん聞くことができました。どんな情報を選んでどのように整えるか、本物を見極めるためにはどうすればいいのかなど、考えさせられることが多く、とても多くの刺激を受けました。

BASで皆さんも学生を超えた経験をしてみませんか!?

▽▼BAS新規登録ページ▼▽

https://www.ba-s.jp/register

・ BAS (Brand Ambassador Student)

【Instagram】@bas_exa

【公式HP】https://www.ba-s.jp/

・webメディア 『ガクコエ!』

【公式HP】https://www.gakukoe.ba-s.jp/

【公式 X】@BAS_gakukoe

【公式 Instagram】@bas_gakukoe

▼過去の注目記事